고려대학교 화공생명공학과 조진한 교수 연구팀이 복잡한 나노입자 합성 과정 없이, 간단한 은 이온 공정만으로 리튬 금속 배터리의 수명과 안정성을 크게 향상시킬 수 있는 초박막 코팅 기술을 개발했다. 이번 연구는 차세대 고에너지 배터리의 상용화를 앞당길 핵심 기술로 평가받고 있다.

리튬 금속은 높은 에너지 밀도와 낮은 전압 손실로 인해 차세대 고에너지 배터리의 핵심 소재로 주목받고 있다. 그러나 충·방전 과정에서 발생하는 덴드라이트(가지 모양의 리튬 결정)는 내부 단락과 폭발 위험을 유발해 수명과 효율을 크게 떨어뜨린다. 이에 따라 리튬이 균일하게 쌓이도록 돕는 보호막 기술이 배터리 상용화의 관건으로 꼽혀왔다.

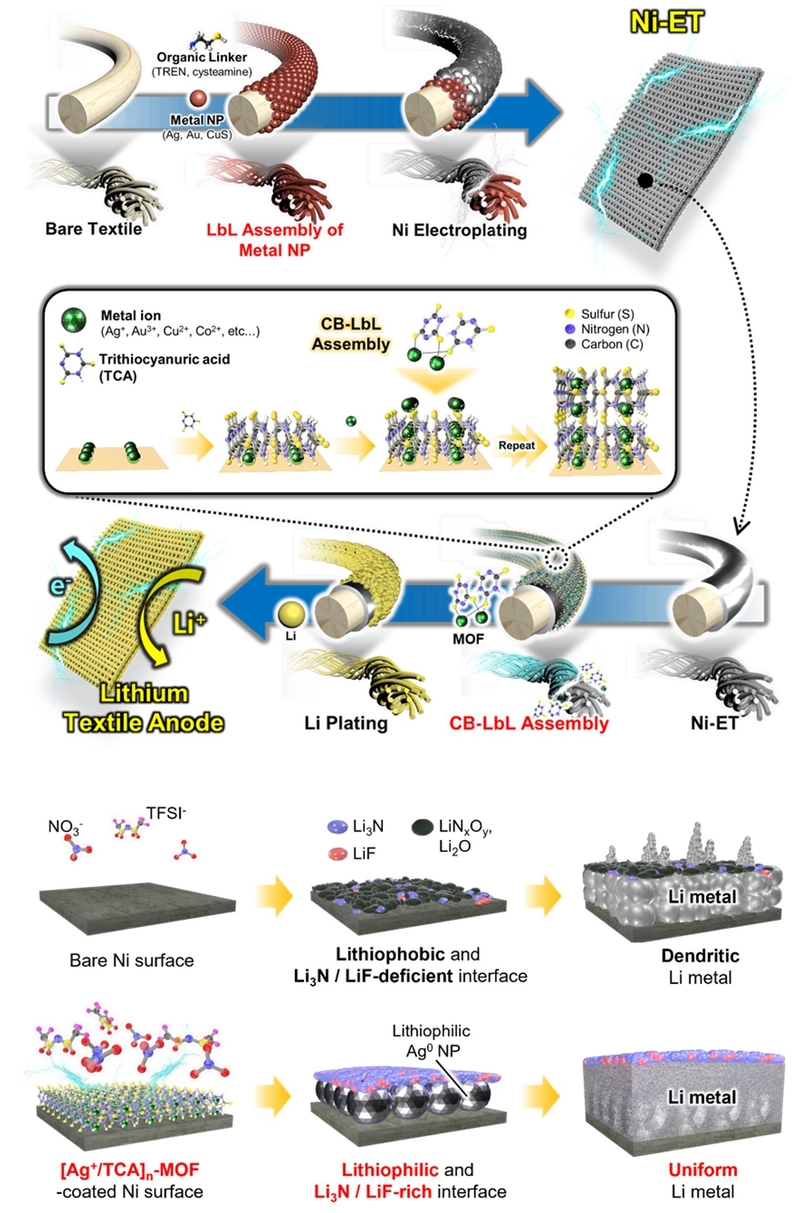

조진한 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 은 이온과 트리티오시아누르산(trithiocyanuric acid, TCA)을 번갈아 적층하는 배위결합 기반 층상자기조립(coordination bonding layer-by-layer, CB-LbL) 공정을 개발했다. 이 방법을 통해 니켈로 도금된 섬유형 전극 지지체 위에 두께 40나노미터(nm) 이하의 초박막 금속-유기 골격체(MOF)를 균일하게 형성할 수 있었다.

특히 이번 공정은 용액만을 사용하는 상온·상압 기반 방식으로, 기존의 고온 열처리나 복잡한 나노입자 합성 과정을 거치지 않아 제조 비용과 시간을 크게 줄일 수 있다.

전지 작동 과정에서 MOF 내부의 은 이온은 자연스럽게 은 나노입자로 환원되며, 리튬이 고르게 석출되도록 유도한다. 동시에 TCA 성분이 안정적인 보호막을 형성해 장시간 충·방전 후에도 전극 손상을 방지한다. 이로써 덴드라이트 생성을 억제하면서도 높은 효율을 유지할 수 있게 됐다.

연구팀이 개발한 전극을 적용한 리튬 금속 배터리는 2000시간 이상 안정적으로 구동됐으며, 일반 양극을 사용한 전지에서도 1300회 이상의 충·방전 후 96% 이상의 용량을 유지했다. 실제 상용화 수준의 조건에서도 높은 안정성과 효율을 보여, 차세대 금속 배터리의 수명 연장 가능성을 실험적으로 입증했다.

조진한 교수는 “이번 연구는 복잡한 합성 과정 없이 은 이온만으로 리튬 전극 계면을 정밀하게 제어할 수 있음을 보여준 성과”라며 “향후 리튬뿐 아니라 나트륨·아연 등 다양한 금속 전지로 확장 가능한 기술 플랫폼으로 발전할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

연구 성과는 에너지 저장 분야의 세계적 학술지 ‘Advanced Materials’ 온라인판에 9월 13일자로 게재되었으며, 표지 논문으로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견 도약과제 및 미래유망융합기술파이오니어 과제의 지원을 받아 수행됐다.

헬로티 이창현 기자 |