칩과 서버, 네트워크 등으로 中 비롯한 글로벌 시장 전략 간접적으로 언급해

“H20은 수출 제한으로 중국에 판매할 수 없었고, 그 결과 수천억 원의 재고를 폐기해야 했다. 이는 우리에게 큰 손실이었고, 동시에 중국 기업들이 더 빠르게 자립하도록 만들었다.”

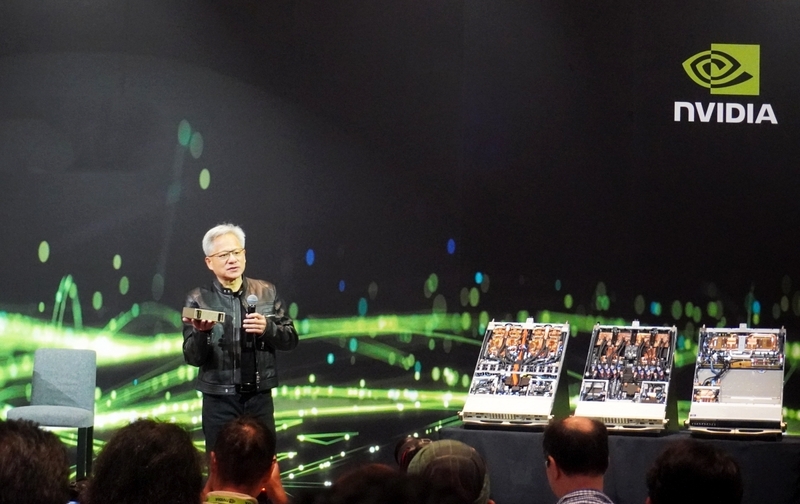

타이베이 컴퓨텍스 현장에서 엔비디아 젠슨 황 CEO가 21일인 오늘 타이베이에 위치한 만다린 오리엔탈에서 Q&A 세션을 진행했다. 젠슨 황 CEO는 이 자리에서 취재진과의 질의응답을 통해 AI 컴퓨팅의 방향성과 엔비디아의 전략적 미래를 공개했다. 특히 중국시장을 여러 차례 언급함으로써 우호적인 입장을 드러냈다. 이와 함께 미국의 수출 통제가 오히려 역효과를 낳았다는 비판과 함께 중국의 AI 역량을 인정하는 듯한 발언을 선보였다.

젠슨 황 CEO는 AI 인프라가 산업과 사회 전반에 미치는 영향, GPU 수요의 폭증, AI 추론 모델의 대두 등 첨단 기술의 핵심 동향을 강력한 메시지로 전달했다. 특히 그는 “AI는 곧 전기나 인터넷처럼 사회적 필수 인프라가 될 것”이라며, 지금은 인류가 AI 기반 산업혁명 초입에 서 있다고 강조했다.

이와 함께 젠슨 황 CEO는 단상에 엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨터 ‘RTX Pro’와 개인 개발자를 위한 ‘DGX Station’까지 다양한 하드웨어 제품을 선보이며 기자들의 질문에 답했다. 그는 “퍼블릭 클라우드는 비효율적일 수 있다. 개발자가 책상 옆에서 AI를 실행할 수 있어야 한다”며, 퍼스널 AI 슈퍼컴퓨터의 필요성을 강조했다.

그는 글로벌 확장 전략에 대한 질문에 AI 추론 모델이 기존의 단발형 모델에서 벗어나, 다단계 추론 기반으로 진화하고 있다고 설명했다. 이런 변화는 GPU의 병렬 연산 성능이 극대화해야 가능한 수준으로, 글로벌 GPU 수요의 폭증을 예고한다. 젠슨 황은 “딥씨크(DeepSeek)와 같은 추론형 모델은 단순 답변이 아니라 사고, 계획, 문서 읽기까지 요구한다”며, 이로 인해 데이터 센터의 부하가 수천 배까지 증가할 것이라고 내다봤다.

젠슨 황은 탈중앙화한 AI 팩토리 개념을 강조했다. 그는 "AI 팩토리는 곧 사회의 근간이 되며, 각국은 자국 내 AI 인프라를 갖추기 위해 경쟁할 것"이라며, AI 인프라를 전력망이나 인터넷망처럼 필수적인 것으로 규정했다. 특히 중동, 인도, 동남아 국가들을 언급하며, “에너지가 남는 국가는 AI를 수출 산업으로 키우려는 움직임을 보이고 있다”고 분석했다.

젠슨 황은 "중동은 석유 대신 AI를 수출하게 될 것"이라는 강한 표현을 사용하며, 에너지-컴퓨팅 균형의 전환 가능성을 시사했다. 이러한 인프라 경쟁은 데이터 센터 규모 및 연산력 향상에 대한 수요로 이어진다. 예컨대, 마이크로소프트는 2025년까지 GB200을 수십만 대 도입할 계획이며, 이는 불과 3년 전 자사의 전체 데이터 센터 수용능력보다 많은 수준이다. 그는 “지금이야말로 Reasoning AI 시대의 서막”이라며, 모든 산업군이 대규모 추론형 AI를 필요로 하게 될 것이라 전망했다.

NVLink 퓨전과 관련한 생태계 구성에 대해 젠슨 황은 "NVLink 퓨전은 엔비디아가 제시한 또 다른 혁신"이라고 언급하며 엔비디아 GPU와 타사 CPU를 유기적으로 연결하는 구조라고 소개했다. 이 기술은 단순한 하드웨어 연결이 아니라, 엔비디아의 전체 생태계를 타사 시스템에 이식하는 기술 교두보로 작용한다. 예를 들어, 후지쯔(Fujitsu)의 CPU를 엔비디아 NVLink와 연결함으로써 후지쯔의 기존 고객이 별도의 개발 없이도 엔비디아 AI 생태계에 참여할 수 있는 방식이다.

젠슨 황은 “우리가 NVLink 칩렛과 Spine, 스펙트럼 스위치를 제공하면, 타사도 AI 슈퍼컴퓨터 수준의 생태계를 만들 수 있다”고 설명했다. 이는 AI 기반 시스템이 단일 아키텍처에서 벗어나, 다양한 파트너 생태계를 포괄할 수 있도록 구조를 유연하게 설계했다는 의미다. 특히 NVLink 퓨전은 고성능 AI 연산을 요구하는 데이터센터뿐 아니라, 산업군 전반에서 적용 가능성이 높다. 그는 "NVLink는 단순 연결 기술이 아니라, 데이터 센터의 신경계 역할을 한다"고 강조했다.

한편, AI 기술과 글로벌 정책의 충돌 지점에서도 젠슨 황은 단호한 입장을 밝혔다. 그는 미국의 수출 통제 정책이 오히려 역효과를 내고 있다고 지적하며, “엔비디아는 H20 제품군의 재고 수천억 원어치를 폐기했다. 하지만 그로 인해 중국은 자국 기술을 더욱 빠르게 키웠다”고 설명했다. 그는 “중국의 AI 개발자 수는 세계의 절반에 해당하며, 그들이 자국 기술로 성장하게 놔두는 것은 미국 기술 리더십의 손실”이라고 경고했다.

젠슨 황은 수출 통제의 대안으로 ‘AI 확산 규칙(AI Diffusion Rule)’을 제안하며, “미국 기술을 더 빠르고 널리 확산시켜야 한다”고 역설했다. 특히 중동, 인도, 동남아 등 다양한 지역에서 AI 인프라 구축을 위한 수요가 폭증하는 상황에서, 미국 기업이 공급자로서 역할을 유지하려면 기술 접근성을 제한해서는 안 된다는 주장이다. 그는 “AI는 6G 통신, 스마트 팩토리 등 미래 사회 인프라의 중심”이라며, 이 기술의 국제적 파급력을 강조했다.

또한, “중국 시장의 연간 AI 시장 규모는 500억 달러에 달한다. 이 기회를 놓치는 것은 산업적 손실뿐 아니라 미국 세수 및 일자리에도 큰 영향을 줄 것”이라고 덧붙였다. 황의 발언은 기술과 외교, 정책이 얽힌 복합적인 AI 패권 경쟁의 핵심을 정확히 짚어낸 것으로, 향후 미국 내 정책 변화에도 영향을 줄 수 있는 무게감 있는 메시지로 해석된다.

헬로티 서재창 기자 |