KAIST 화학과 연구팀이 비타민 B2(리보플라빈, 플라빈)에 금속을 결합해 새로운 인공 효소를 개발했다. 이 연구는 리보플라빈의 전자 전달 기능에 금속의 반응 조절 능력을 더해, 자연 효소보다 정밀하고 안정적인 인공 효소를 구현한 세계 최초의 사례다. KAIST 화학과 백윤정 교수 연구팀은 기초과학연구원(IBS) 권성연 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 플라빈이 금속 이온과 결합할 수 있는 새로운 분자 시스템을 합성했다고 11일 밝혔다. 기존 플라빈은 질소와 산소가 복잡하게 얽힌 고리 구조를 가져 금속이 선택적으로 결합하기 어려웠다. 연구팀은 이러한 구조적 한계를 극복하기 위해 플라빈 내 금속 결합 부위를 분자 수준에서 설계하고, 금속을 붙잡는 리간드(ligand) 구조를 정밀하게 배치하는 금속화학적 접근법을 적용했다. 그 결과 금속 주변의 전자적·공간적 상호작용을 정교하게 제어해 플라빈-금속 결합체를 안정적으로 합성하는 데 성공했다. 이번 연구는 플라빈의 고유 특성과 금속의 반응성을 하나의 시스템에 결합시킨 최초의 사례로, 화학 반응을 정밀하게 조절할 수 있는 금속 기반 인공 효소 개발의 가능성을 제시했다. 백윤정 교수는 “자연에서 발견되는 플라빈의 한계를

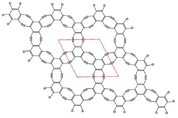

KAIST 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 양자컴퓨터를 활용해 수백만 가지 다성분 다공성 물질(MTV)의 설계 공간을 효율적으로 탐색할 수 있는 새로운 프레임워크를 개발했다고 9일 밝혔다. 이번 성과는 복잡한 MTV 설계 문제를 양자컴퓨팅으로 해결한 세계 최초 사례다. MTV는 여러 종류의 유기 리간드와 금속 클러스터가 결합해 형성되는 구조로 가스 흡착, 혼합가스 분리, 센서, 촉매, 에너지 저장·변환 등 다양한 응용 가능성을 갖는다. 그러나 조합의 수가 기하급수적으로 늘어나 기존 컴퓨터로는 MTV 구조 설계와 물성 예측이 사실상 불가능했다. 연구팀은 복잡한 MTV 구조를 그래프로 표현한 뒤 각 연결 지점과 블록 종류를 양자컴퓨터의 큐비트로 변환해 계산했다. 양자컴퓨터는 동시에 여러 경우를 계산할 수 있어 기존 방식보다 훨씬 적은 자원으로 수백만 가지 조합을 탐색할 수 있었다. 이를 통해 가장 안정적인 구조를 빠르게 찾아낼 수 있었으며, IBM 양자컴퓨터 실험에서도 시뮬레이션과 동일한 결과가 확인됐다. 연구팀은 이번 연구를 기반으로 머신러닝과 결합해 합성 가능성, 가스 흡착 성능, 전기화학적 특성까지 고려하는 통합 플랫폼으로 확장할 계획이다. 김지한 교수

바닷물로 전기를 저장하고 꺼내 쓸 수 있는 해수전지 상용화를 위한 값싼 촉매 물질을 울산과학기술원(UNIST) 연구진이 개발했다. UNIST는 에너지화학공학과 이동욱 교수팀이 목재 폐기물에 요소를 첨가해 해수전지용 고성능 촉매를 개발했다고 18일 밝혔다. 이 촉매는 해수전지에 걸리는 과전압을 낮추고 전기를 빠르게 꺼내 쓸 수 있게 반응 속도를 높여 주는 물질이다. 기존에는 백금과 같은 고가의 물질을 촉매로 썼다. 연구팀이 개발한 촉매는 저렴한 리그닌과 요소를 기반으로 한다. 리그닌은 목재의 15∼35%를 구성하는 성분으로, 종이를 만드는 공정이나 바이오 연료 생산 과정에서 남는 부산물이다. 산업 폐수에 주로 있는 요소는 질소를 다량 포함하고 있다. 리그닌을 800도에서 태운 뒤 요소와 같은 온도에서 반응시키면 리그닌 구석구석 질소가 첨가돼 고성능 촉매가 만들어진다고 연구팀은 설명했다. 리그닌을 구성하는 특정 탄소 원자 자리에 대신 들어간 질소는 방전에 필요한 에너지를 크게 낮추는 것으로 나타났다. 연구팀이 이 촉매를 해수전지 전극에 입혀 실험한 결과 백금 촉매와 비슷한 성능을 보였다. 과전압은 백금 촉매보다 더 낮은 값을 보였다. 과전압이 낮을수록 충전시킨

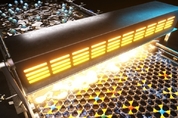

KAIST는 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1800~3000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다. 이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금

한국과학기술원(KAIST) 신소재공학과 조은애 교수·포항공대(POSTECH) 화학공학과 한정우 교수 공동 연구팀은 수소차 연료 전지에 사용되는 촉매인 백금을 대체할 비귀금속 촉매를 개발했다고 22일 밝혔다. 수소차에 사용되는 '양이온 교환막 연료전지(PEMFC)'는 전기화학 반응 속도를 높이기 위해 전극에 많은 양의 백금 촉매를 사용한다. 연구팀은 백금을 대체할 수 있는 공기극용 '단일 원자 철·질소·탄소·인 소재'를 개발하고, 활성 메커니즘을 규명했다. 이 소재는 탄소에 미량의 철 원소가 원자 단위로 분산돼 있고, 그 주변을 질소와 인이 결합하는 구조라고 연구팀은 설명했다. 이 소재를 촉매로 이용하면 현재 상용 제품에 적용되고 있는 PEMFC뿐만 아니라 차세대 연료전지인 '음이온 교환막 연료전지(AEMFC)'에도 적용할 수 있다. 귀금속인 백금보다 1000분의 1 이상 저렴해 가격 경쟁력을 확보할 수 있다고 연구팀은 덧붙였다. 조은애 교수는 "연료전지는 복잡한 반응 장치라서 새로운 촉매가 개발되더라도 실제 연료전지에 적용하기는 어려운 경우가 많은데 이번에 개발한 촉매는 양이온 교환막 연료전지와 음이온 교환막 연료전지에 적용해 모두 성능을 높이는 데 성공했다

UNIST가 에너지화학공학과 권영국 교수팀이 니켈 질화물을 도입한 바나듐-니켈-철기반 촉매 개발에 성공했다고 밝혔다. 연구팀에 따르면, 개발된 촉매는 알칼라인 조건에서 실질적으로 상업화에 필요한 전류밀도의 두 배인 전류밀도 1 A/cm2를 낮은 과전압(270 mV)에서 도달했다. 연구팀은 해당 촉매가 안정성 실험에서 1000시간 동안 손상 없이 안정적으로 구동되는 것을 확인했다고 전했다. 또한 연구팀은 음이온 교환막 수전해 시스템의 초순수 환경에서는 전체 셀 전압 1.85 V에서 전류밀도 685 mA/cm2를 나타내어 뛰어난 성능을 보였다고 밝혔다. 이는 귀금속 촉매 기반 음이온 교환막 수전해 성능(전체 셀전압 1.85 V 전류밀도 355 mA/cm2) 대비 약 두 배 가량 높은 수치를 보였다. 수전해 기술은 미래의 에너지 운반체인 그린수소를 생산하는 대표적인 기술이다. 기존의 비싼 수전해 기술의 수소 경제성을 높이기 위해 개발된 시스템이 바로 음이온 교환막 수전해 시스템인데, 이는 아직 연구단계에 머물러있으며 특히, BOP(Balance of Plant)의 내구성을 높이기 위해서는 초순수를 이용한 수전해 기술이 발전돼야 한다. 초순수전해의 경우 산성 혹은

IBS 나노구조물리 연구단, 그래핀 단점 보완한 ‘홀리그래파인’ 합성 기초과학연구원(IBS)은 나노구조물리 연구단 이효영 부연구단장(성균관대학교 교수) 연구팀이 반도체 특성을 띠는 새로운 2차원 탄소 동소체인 ‘홀리그래파인’을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 반도체 구현이 어려운 그래핀의 단점을 보완하는 물질을 합성함으로써 광전자공학, 촉매, 센서 등 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 대표적인 탄소 동소체는 다이아몬드와 흑연이다. 그래핀, 풀러렌, 탄소 나노튜브 등 현대에 발견된 다양한 탄소 동소체는 나노물질 과학에 혁명을 일으키고 있다. 특히 그래핀의 전자 이동 속도는 실리콘의 140배에 이르고 강도는 강철의 200배에 달하여 꿈의 소재로 각광을 받았다. 하지만 그래핀은 밴드갭이 없어 반도체로 사용하기에 한계가 있다. 밴드갭이 존재해야 때로는 전기를 통하게 하고 때로는 통하지 않게 하는 반도체로 활용할 수 있다. 그래핀의 한계를 보완하기 위해 빠른 전하 이동 속도를 가지는 동시에 밴드갭 조절이 가능한 새로운 유형의 2차원 탄소 동소체를 찾는 연구가 활발히 진행되고 있다. 그래핀에 물리적·화학적 방법으로 구멍을 생성하면 전류의 흐름을 방해하여

헬로티 함수미 기자 | 맷스큐 에듀(MatSQ Edu) 플랫폼이 '인공지능을 활용한 소재 설계‘를 테마로 대규모 신규 강의를 오픈했다. 소재 분야 도메인 지식과 인공지능 기술의 융합 강의를 통해 국내 이공계 교육 시장을 선점하겠다는 계획이다. 맷스큐 에듀는 버추얼랩이 지난해 말 선보인 클라우드 기반 공학 교육 플랫폼이다. 한 화면에서 이론과 실습을 동시에 진행할 수 있는 사용자 중심 웹환경을 강점으로 내세웠다. 수강생들은 DFT, MD 등의 시뮬레이션 방법론을 활용해 촉매, 디스플레이 등의 소재를 직접 설계해 볼 수 있었다. 특히 모든 강의를 한국어로 제공해 접근성을 높였다. 이번에 선보이는 신규 강의는 과학기술정보통신부가 주관한 '2021년 공공 클라우드 플래그십 프로젝트'로 제작됐다. 강의는 ▲인공지능 기초 ▲발광소재 기계학습 개론 ▲배터리 ▲열전소재 ▲철강 ▲알루미늄 등 총 12개 분야 120개 강좌로 구성되어 있으며, 이달 중순까지 순차적으로 오픈할 예정이다. 이번 강의에는 반도체, 촉매, 에너지 저장, 금속, 양자점 등 소재 분야별 우수 연구자들이 대거 강사진으로 참여했다. 신규 강의 수강생들은 딥러닝을 활용해 실제 실험으로 확인하기 힘들었던 소재

[헬로티 = 김동원 기자] 온실가스인 ‘이산화탄소’를 없애는 동시에 ‘전기’와 ‘수소’를 생산하는 ‘수계 금속-이산화탄소 시스템(Aqueous Zn-CO2 system)’의 성능을 높여줄 촉매가 개발됐다. 연구진이 앞서 개발한 ‘수계 금속-이산화탄소’ 시스템의 상용화 가능성이 한층 더 밝아질 전망이다. 김건태, 백종범 UNIST 에너지 및 화학공학부 교수팀은 루테늄 금속과 탄소를 포함한 복합체 촉매를 개발했다. 이 촉매를 이산화탄소를 활용해 전기와 수소를 생산하는 ‘수계 금속(아연)-이산화탄소 시스템(Aqueous Zn-CO₂ system)’에 적용하면 수소를 쉽고 빠르게 얻을 수 있다. 개발된 촉매는 이산화탄소가 녹아 있는 ‘탄산 환경’에서도 잘 작동할 뿐만 아니라 저렴한 재료를 이용해 간단한 공정으로 합성 가능해 상용화 가능성도 높다. ▲ 김건태·백종범 교수 공동 연구팀은 이산화탄소가 포화된 전해질에서도 잘 작동하는 금속 유기물 복합 촉매를 개발했다. (사진 : UNIST) 기존 촉매, 이산화탄

[첨단 헬로티] 한상수 박사(한국과학기술연구원) 연구팀이 유기물 반응에서만 일어나는 친전자 치환반응(SE2 반응)이 무기물에서도 유사한 방식으로 일어날 수 있음을 양자계산을 통해 규명하였으며, 이는 수소저장 물질에 적용 가능하다고 과학기술정보통신부(장관 유영민, 이하 ‘과기정통부’)는 밝혔다. 이 연구결과는 미국국립과학원회보(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A.) 12월 12일자 온라인판에 게재되었다. 수소(H2)저장 기술은 차세대 에너지원인 수소에너지 분야의 핵심 기술로서, 연료전지 작동 온도인 80℃ 근방에서 원활한 수소 저장 및 방출이 가능한 소재를 찾는 것을 목표로 하고 있다. 암모니아 보레인(ammonia borane; NH3BH3)은 비탄소계 무기물로서 차세대 수소저장 물질로 평가받고 있다. 하지만 수소방출을 위해서는 200℃정도의 높은 온도가 필요하다는 문제가 있다. 이러한 단점 극복을 위해 수소 방출 온도를 낮추기 위한 촉매로 금속할로겐족(염화철(FeCl2), 염화망간(MnCl2) 등)을 이용해 실험적으로 연구하여 왔으나, 그 반응메커니즘에 대해서는