사물인터넷(IoT) 포함 다양한 하드웨어 기반 보안시스템에 응용 기대 KAIST는 신소재공학과 박병국 교수팀이 물리학과 김갑진 교수 연구팀 및 현대자동차와 공동연구를 통해 자성메모리(MRAM)를 기반으로 사람의 지문과 같이 매번 다른 패턴을 갖는 하드웨어 보안인증 원천 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다. 박병국 교수 연구팀은 반강자성체-하부강자성체-비자성체-상부강자성체 다층박막 구조에서 무자기장(field-free) 스핀-궤도 토크(spin-orbit torque, SOT)로 동작하는 MRAM 소자의 스위칭 극성을 무작위적으로 분포시켜 물리적 복제 불가능성(이하 PUF)을 지닌 보안소자를 개발하는 것이 가능함을 입증했다. 이 기술은 고온 및 고자기장 등의 환경에서도 높은 동작 신뢰도 및 무작위성을 유지하면서 작동 가능해 사물인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 보안시스템에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. PUF를 이용한 하드웨어 기반 보안 소자는 동일한 공정 과정을 통해 제작해도 공정 편차에서 발생하는 제어되거나 예측할 수 없는 반도체소재/소자 간의 차이를 이용해 보안용 인증키를 형성하는 기술이다. 이는 기존 소프트웨어 기반 보안시스템과 다르게 외부

[헬로티] "차세대 자성반도체 물성, 인공지능으로 분석한다" 국내 연구진이 차세대 반도체로 주목받으며 상용화 초기 단계에 진입하고 있는 자성메모리(M램) 등 스핀트로닉스(spintronics) 소자의 자기적 물성을 전자현미경 사진을 통해 분석하는 인공지능(AI) 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST)은 지난 17일 스핀융합연구단 권희영·최준우 박사팀이 경희대 원창연 교수팀과 공동연구로 인공지능 기술을 활용해 자성체의 스핀 구조 이미지를 분석, 자기적 물성을 추정하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 그림. 깊은 인공신경망을 통한 자성 물성 추정에 관한 개념도 (출처: 연합뉴스) 스핀트로닉스 소자는 자성을 띠는 자성체 내 전자의 '스핀'(spin) 특성을 이용하는 반도체로, 이를 이용해 실리콘 반도체의 집적도 한계를 극복하고 초저전력, 고성능의 차세대 반도체를 개발하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 자성메모리 등 스핀트로닉스 소자를 개발하려면 자성체의 온도에 대한 안정성, 변화에 대응하는 속도 등 물성을 정확히 파악하는 게 중요하다. 하지만 다양한 실험을 통해 직접 물성을 측정하는 기존 분석법에는 각종 장비 등 자원과 수십 시간이 필요하다.

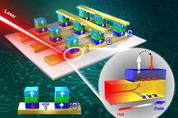

[첨단 헬로티] 박병국 교수(한국과학기술원) 연구팀이 자성메모리(MRAM)의 새로운 동작 원리인 열로 스핀전류를 생성하는 소재기술을 개발했다고 과학기술정보통신부(장관 유영민, 이하 ‘과기정통부’)는 밝혔다. 스핀전류는 일반적인 전류는 전자가 가지고 있는 전하(charge)의 흐름을 말하는데, 스핀전류는 전자의 또 다른 고유특성인 스핀(spin)이 이동하는 현상이다. 스핀전류는 전하의 실제적인 이동이 없이 나타날 수 있어 주울열(Joule heating)로 인한 전력손실로부터 자유로울 수 있다. 자성메모리는 실리콘 기반의 기존 반도체 메모리와 달리 얇은 자성 박막으로 만들어진 비휘발성 메모리 소자다. 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있으며 집적도가 높고 고속 동작이 가능한 장점이 있어, 차세대 메모리로 개발되고 있다. 자성메모리의 동작은 자성소재에 스핀전류를 주어 자성의 방향을 제어하는 방식으로 이루어진다. 이때, 기존 자성메모리는 스핀전류를 전기로 생성하는데, 이번 연구에서 열로 스핀전류를 발생시키는 소재기술을 개발했다. 그동안 열에 의해 스핀전류가 생성되는 현상, 즉 스핀너런스트 효과(Spin Nernst Effect