전기차 시장이 빠르게 성장하고 있지만, 내연기관 차량과의 경쟁에서 뒤처지는 주행거리와 충전 시간은 지속적인 한계로 손꼽히고 있다. 기존 기술의 한계로 획기적인 성능 개선이 어려워 전기차 보급 확대를 위해서는 급속충전 기술 개발이 핵심으로 떠오르고 있다. 경희대학교 신소재공학과 박민식 교수 연구팀이 호주 울런공대학교 김정호 교수, 한양대학교 신소재공학부 이종원 교수와 공동연구를 진행해 전기차 개발의 핵심인 리튬이온전지용 고성능 천연흑연 음극소재를 개발했다. 이 소재는 리튬이온전지의 에너지밀도 손실 없이 급속충전 성능을 개선할 수 있다. 개발한 고성능 천연흑연 음극소재는 급속충전 성능을 높이면서도 리튬이온전지의 안정성과 수명을 늘렸다. 연구는 우수성을 인정받아 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈’(Advanced Materials) 2월호에 게재됐다. 전기차용 리튬이온전지에 사용되는 흑연 음극소재는 높은 계면 저항으로 급속충전 시 리튬금속이 전착해 리튬이온전지의 성능 저하와 안정성 문제가 발생한다. 연구팀은 문제를 해결하기 위해 표면 제어 기술을 활용해 저가 천연흑연의 계면 특성을 최적화했다. 신규 기능성 코팅층을 도입해 천연흑연 음극소재의 계면

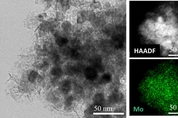

탄소 중립에 도달하기 위해 수소가 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 수소 연료전지는 수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 전기를 생산하는 발전장치로 중소형 발전뿐만 아니라 승용차, 버스, 선박 등과 같은 운송 수단의 동력원으로 개발되고 있다. 그러나 현재 전극 재료로 귀금속인 백금을 사용하고 있어 가격을 낮추는 데 걸림돌이 되고 있다. KAIST는 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 저렴하지만 고성능을 가진 전극 소재를 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다. KAIST 조은애 교수 연구팀은 차세대 연료전지로 개발되고 있는 음이온 교환막 연료전지용 전극 소재로 백금보다 우수한 성능을 갖는 '니켈-몰리브데넘 소재'를 개발했다. 신규 개발 촉매를 실제 연료전지에 적용하는 경우 다양한 변수에 의해 실성능을 얻지 못하는 경우가 많았지만 연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하고 실제 연료전지에 신규 개발 촉매를 적용하는 것에 성공했다. 니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비귀금속 전극 소재로 주목받았으나, 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못해 실제 적용되지 못하고 있었다. 그러나 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉

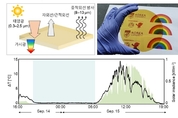

헬로티 이동재 기자 | POSTECH‧고려대 공동연구팀이 태양 빛을 반사하거나 투과시켜 에너지 소비를 줄일 수 있는 복사 냉각 소재를 개발했다. 건물이나 전망대 등에 사용하면 에너지 효율을 대폭 높일 수 있을 것으로 기대된다. 공동연구팀은 가시광 빛을 투과하고, 근적외선 빛을 반사하는 동시에 대기가 투명한 구간인 파장 8~13마이크로미터(μm) 구간에서는 열을 방사하는 투명 복사 냉각 소재를 개발했다. 복사 냉각 기술 물체가 태양으로부터 에너지를 적게 받고, 복사열을 방출함으로써 온도를 낮출 수 있는 기술이다. 지금까지 개발된 복사 냉각 소재는 태양광의 모든 빛을 투과하는 투명 방사 소재이거나 태양광의 모든 빛을 반사하는 불투명 소재로 제한돼 있었다. 이처럼 소재의 투명성은 복사 냉각을 실생활에 응용을 위한 중요한 특성이지만, 투명한 시스템에서 투과한 빛은 내부에 갇혀 오히려 온도를 올리는 주요 요인이 된다. 연구팀은 이런 문제를 해결하기 위해 투명 복사 냉각 소재 개발에 주목했다. 연구팀은 빛의 특성을 이용해 가시광은 투과하면서, 근적외선은 반사하고, 중적외선은 방사할 수 있는 소재를 제시했다. 이번에 개발된 투명 복사 냉각 소재는 근적외선의 빛을 선택적으

처음 공개되자마자 차세대 디스플레이로 손꼽힌 마이크로 LED 디스플레이. 기술은 좋지만, 대량생산이 어렵고 제조 가격이 높아 수억 원 대의 프리미엄 고가제품이 될뻔 한 이 디스플레이는 최근 한 연구팀의 노력으로 대중화를 꿈꿀 수 있게 됐다. 카이스트의 이건재 교수 연구팀은 천여 개의 박막형 청색 마이크로 LED를 한 번에 플라스틱 위에 구현하는 원천기술을 개발하는데 성공하며, LED 세대교체 신호탄을 터뜨렸다. <출처 : 카이스트> 차세대 디스플레이로 손꼽히는 마이크로 LED TV LED가 한 번 더 진화한다. 카이스트 이건재 교수 연구팀은 한국나노기술원(KANC) 협력팀과 함께 고효율의 유연 박막 수직형 청색 마이크로 LED 저비용 양산 기술을 개발하는 데 성공했다. 이로써 청색 마이크로 LED 생산기술은 한 단계 업그레이드되었다. 차세대 유연 디스플레이의 대중화가 코앞으로 다가온 순간이다. 차세대 유연 디스플레이로 꼽히는 마이크로 LED TV는 세계 최대 가전박람회인 ‘2018 국제전자제품박람회(CES)’에서 공개됐다. 마이크로 LED TV는 기존 LED 칩 크기를 대폭 축소시켜 적색, 녹색, 청색의 발광 소재를 사용하는

한-미 공동 연구진이 태양광으로 수소에너지를 생산하는 전극 소재의 효율을 획기적으로 끌어올렸다. 아주대학교 조인선 교수는 스탠퍼드대학교 샤올린 쳉 교수(Xiolin-Zheng)와 한현수 연구원 연구팀과 함께 세계 최고 수준 태양광-수소 전환 효율을 갖는 전극 소재 개발에 성공했다. 이번에 개발된 광전극은 무작위로 배향된 기존 광전극 소재 대비 12배 이상 높은 전하 수송 효율과 3배 이상 높은 표면 촉매 반응 효율을 보였다. 친환경 에너지 기술이 업그레이드됐다. 그것도 꿈의 기술이라 불리는 ‘태양광-수소’ 기술이다. 태양광-수소 기술은 반도체와 촉매를 이용해 태양광과 물로 수소를 생산하는 친환경 에너지 기술이다. 이 기술은 친환경 에너지 발전을 상승시키는 중요 기술로 평가받아왔지만, 한계가 있었다. 기존의 광전극 소자 기술로는 효율을 높이기 어려웠다. 태양광-수소 생산 기술의 상용화를 위해서는 10% 이상의 전환 효율이 필요하다. 하지만 대표적인 광전극 소재인 티타늄 산화물(TiO2), 산화철(Fe2O3) 등은 소재의 높은 전자·정공 재결합률, 낮은 전기 전도도 등이 효율 저하의 가장 큰 걸림돌로 작용했다. 영원한 한계는 없