최근 광주과학기술원은 종이처럼 구기거나 1,000회 이상 접어도 성능이 그대로 유지되는 유연한(플렉시블) 투명전극을 개발했다. 개발된 투명전극은 매우 유연하면서도 광투과도, 면저항 등 상용화를 위한 산업계의 요구조건을 모두 만족시켰으며, 투명전극을 활용한 투명 디스플레이의 상용화를 앞당겼다는 점에서 의미가 매우 크다. 투명전극은 가시광 영역에서 높은 광 투과도를 지녀 투명하며, 각종 디스플레이와 태양전지 등에 사용되는 핵심 부품으로서 면 저항이 낮을수록 고성능을 구현할 수 있다.

최근 플렉시블 전자소자에 대한 요구가 커지면서, 핵심 부품인 플렉시블 투명전극에 대한 관심도 높아지고 있다. 현재 디스플레이 등의 전자소자에 가장 보편적으로 사용되는 투명전극은 인듐 산화물에 주석산화물이 도핑된 인듐 주석 산화물(Indium Tin Oxide; ITO) 박막이다. 그러나 ITO는 굽히거나 휘었을 때, 깨지기 쉬운 특성을 가지고 있어 플렉시블 투명전극으로 사용하기 어렵다.

투명전극은 전자소자의 핵심부품이기 때문에, 기존 ITO 투명전극을 대체 가능한 고사양(기계적 유연성, 광 투과도 85% 이상, 면저항 15 Ω/sq 이하)의 플렉시블 투명전극 기술이 시급한 과제로 여겨지고 있다.

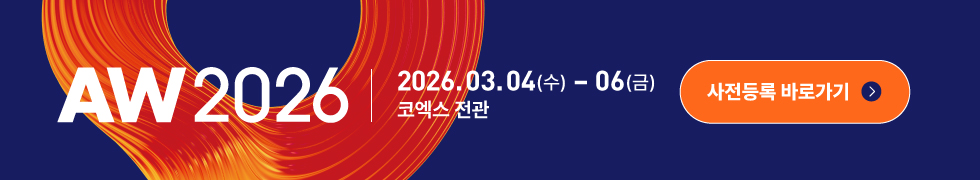

▲ 그림 1. A4 크기의 플렉시블 투명전극의 유연성을 보여주는 실험 모습.

연구팀은 새로운 플렉시블 투명전극 기술 개발을 통해 그동안 상용화의 걸림돌이었던 낮은 기계적 유연성과 광 투과도, 높은 면저항을 해결하는 데 주력한 것으로 알려졌다.

금속 박막을 무처리 기판 위에 형성할 때 금속은 기판 표면에 고르게 형성되지 않은 금속의 핵을 주변으로 섬 모양을 이루는 3차원 도상성장모드(Island growth mode)로 성장하기 때문에 얇고 고른 박막을 형성하기 어려워 전극의 광학적, 전기적 특성이 좋지 못하다.

기판에 아민기-함유 화합물을 적용해 아민기와 금속 간의 배위결합(Coordination bond)으로 인해 기판에 대한 금속의 젖음성이 크게 개선되어 금속의 핵이 기판의 표면에 고르게 분포되고, 이로 인해 광학적, 전기적 특성이 크게 향상된 금속박막을 얻을 수 있었다.

또한 금속박막 위 고분자의 반사방지 층(Anti-reflection layer) 코팅을 통해 투명전극의 상용화 사양을 모두 만족시키는 고사양의 투명전극 성능(광 투과도 ~95%, 면저항 ~ 10 Ω/sq)을 지닌다. 굽힘 반지름(Bending radius)이 1mm 이하로 1000회 이상 굽힘 시험을 반복해도 투명전극의 성능이 저하되지 않는 우수한 기계적 유연성을 갖는 고성능의 플렉시블 투명전극이다.

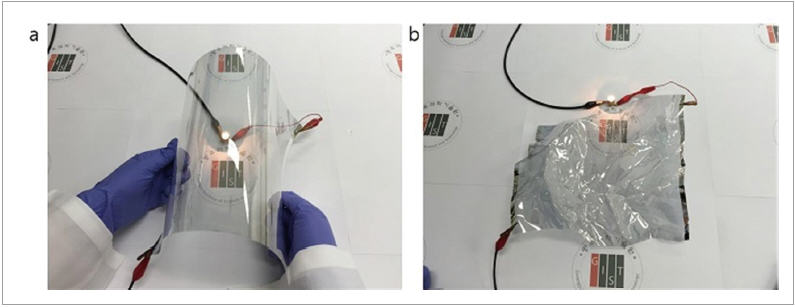

▲ 그림 2. 연구팀이 개발한 플렉시블 투명전극의 모식도.

투명전극 사용한 전지

소자 적용 가능성을 확인하기 위해 투명전극을 사용하여 유기태양전지와 유기발광다이오드를 제작하였을 때, 각각 광전효율 10%와 20000cd/m²의 휘도를 보여 기존의 투명전극인 ITO와 대비하여 성능이 더 뛰어난 것을 확인했다. 또한 연구팀에서 개발한 신규 플렉시블 투명전극은 저렴하고 쉬운 열증착 방식을 사용해 금속 박막을 제작하였기 때문에, 대면적 제작과 대량생산이 가능하다는 장점이 있다.

그림 3에서처럼 휘어진 상태(a)에서도 전구가 켜지며, 같은 투명전극을 종이처럼 구긴 후(b)에도 정상적으로 작동하는 것을 볼 수 있다.

▲ 그림 3. 개발한 플렉시블 투명전극의 성능.

그림의 a는 플렉시블 투명전극의 구조다. 맨 아래층부터 기판, 아민기-함유 화합물(PEI), 금속박막(Ag), 고분자 반사방지층(PEDOT:PSS)으로 이루어져 있다.

그림의 b는 금속 박막의 성장 모식도이다. 아민기-함유 화합물의 도입으로 증착되는 금속의 핵(회색점)이 기판위에 고르게 분포되어 있다.

그림의 c는 반사 방지층의 역할 모식도이다. 고분자 반사 방지층의 도입으로 투명전극의 투과도가 향상됐다. 그림의 d는 제작된 투명전극의 모습이며, 그림의 e는 제작된 투명전극의 측면 및 표면 장면이다.

위쪽 그림은 아민기-화합물을 처리한 기판위에 형성된 금속 박막의 단면(왼쪽)과 표면(오른쪽)이고, 아래는 아민기-화합물 없이 기판위에 형성된 금속 박막의 단면(왼쪽)과 표면(오른쪽) 사진이다. 아민기-화합물 처리를 한 기판위에 금속 박막을 형성할 경우 매우 고르게 얇은 두께(약 10×10-9m)의 박막이 잘 형성된 것을 알 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 금속들이 연결되어 있지 않고, 섬 모양으로 금속들이 뭉쳐져 있는 것을 볼 수 있다. 이렇게 금속 박막이 섬 모양으로 형성된 경우에는 전기적, 광학적 특성이 좋지 않다.

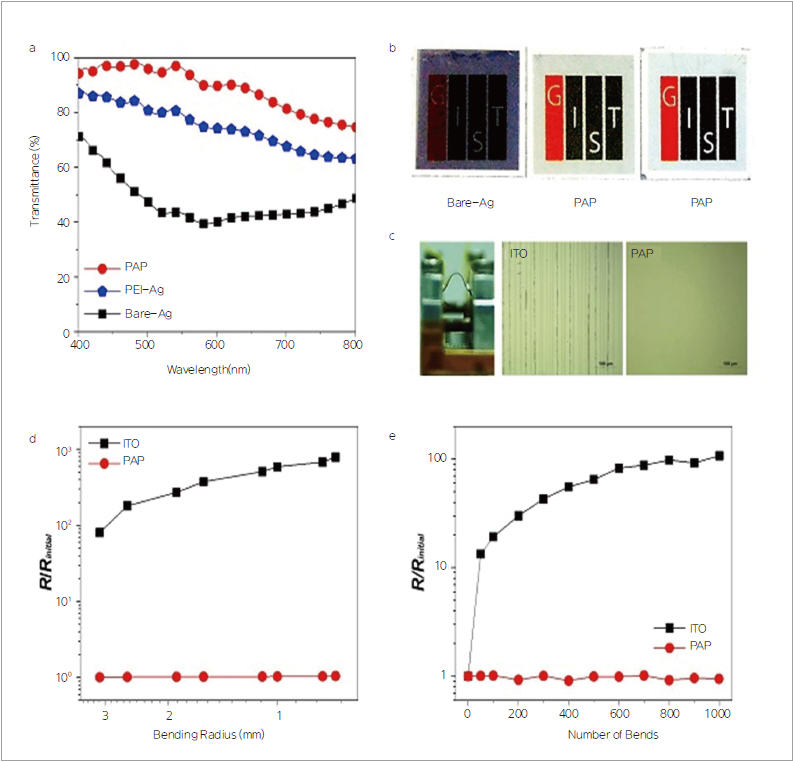

투명전극의 투명도 비교

그림 3의 a~b는 제작된 투명전극의 투명도를 비교한 것이다. 그림 3의 a는 Bare-Ag(검정색 그래프)의 경우 빛의 파장이 550nm일 때 투명도가 약 40%인 반면, PEI-Ag(파란색 그래프)는 약 80%로 증가했다. PEI-Ag에 반사방지층을 도입한 PAP의 경우(빨간색 그래프) 투명도가 95%까지 증가하는 것을 볼 수 있다.

이러한 차이는 그림3의 b에서 직접 확인할 수 있는데, PEI-Ag와 PAP와 달리 Bare-Ag의 경우 투명도가 낮아 뒤의 로고가 거의 보이지 않는다. 또한 PEI-Ag와 PAP를 비교해 보면 PAP가 더 투명한 것을 확인할 수 있다.

그림 3의 c는 굽힘 테스트 실험 모습이다. 굽힘 테스트(왼쪽)는 양쪽에서 힘을 가해 전극을 굽히면서 저항을 측정하는 실험이다. 굽힘 테스트 후 각각의 전극 표면을 광학 현미경으로 관찰해 보면, ITO(가운데)는 굽히는 힘을 견디지 못하고 깨져 있는 반면, PAP 전극은 깨지지 않은 것을 확인할 수 있다.

그림 3의 d는 굽힘 반지름에 따른 면저항 변화를 보인다. ITO 투명전극(검정색 그래프)의 경우 굽힘 반지름이 3mm 이하로 작아질수록 면저항이 증가하는 반면, 연구팀이 개발한 플렉시블 투명전극(PAP·빨간색 그래프)의 경우 굽힘 반지름을 1mm 이하로 거의 접다시피 해도 면저항의 변화가 없다.

그림 3의 e는 굽힘 횟수에 따른 면저항의 변화이다. ITO 투명전극(검정색 그래프)의 경우 1000회의 굽힘 시험을 하였을 때 면저항이 100배 이상 증가하지만, 연구팀이 제작한 플렉시블 투명전극(빨간색 그래프)의 경우 1000회의 굽힘 시험을 후에도 면저항의 변화가 거의 없다.

광주과학기술원 이광희 교수가 주도하고, 강홍규 박사, 정수현 박사과정생(공동 제1저자)이 수행한 이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 기초 연구사업(중견연구자, 선도연구센터)의 지원으로 수행되었고, 네이처 커뮤니케이션즈지(Nature Communications)에 논문이 게재된 바 있다.

유연하면서도 투명한 플렉시블 디스플레이, 웨어러블 전자기기 등의 상용화를 위해서는 완벽에 가까운 기계적 유연성과 함께 광학적·전기적 요구 성능 등을 충족하는 유연한 투명전극이 핵심이다.

산업계에서는 투명전극의 상용화를 위해서는 광투과도 85% 이상, 면저항 15Ω/sq 이하를 요구하고 있다.

기존의 투명전극(ITO)은 굽히거나 휘어지면, 소자가 깨지기 쉬운데다 유연한 기판에 적용하면 성능이 낮아져 유연 디스플레이 등에는 사용할 수 없었다. 그 결과, 10Ω/sq 이하로 면저항을 낮추었으며, 금속박막 위에 반사방지 코팅을 함으로써, 95%이상의 광투과도를 얻었다. 또한, 1,000회 이상 반복해서 굽히거나, 종이처럼 구겨져도 전혀 성능이 저하되지 않았으며, 이는 상용화 요구조건을 모두 만족하는 결과이다.

플렉시블 전자소자의 상용화를 위해서는 기계적 유연성을 가지면서도 성능이 뛰어난 플렉시블 투명전극 개발이 필수적이다.

이번에 개발된 신규 플렉시블 투명전극 제작기술은 뛰어난 기계적 유연성과 높은 투명전극 성능을 가질 뿐 아니라, 유기 태양전지나 유기발광다이오드 등의 전자소자 적용 시에도 높은 소자 특성을 보여 플렉시블 전자소자의 상용화를 실현시켜 줄 것으로 기대된다.

박종천 객원전문기자 레이딕스텍 부사장